なぜ高額医療制度の自己負担限度額を引き上げるのか

以下目次に沿ってお話したいと思います。

目 次

1.高額医療費制度とは

2.政府の見直し案

3.患者側の視点:負担増による懸念

4.政府側の視点:財政の持続可能性確保

5.まとめ:持続可能な医療制度をどう維持するか

1.高額療養費制度とは

高額な治療を受けた場合に、患者の負担が重くならないよう年齢や年収に応じて、ひと月あたりの医療費の自己負担に上限を設けているもの。*出典:NHK Webニュース

2.政府の見直し案*出典:NHK Webニュース

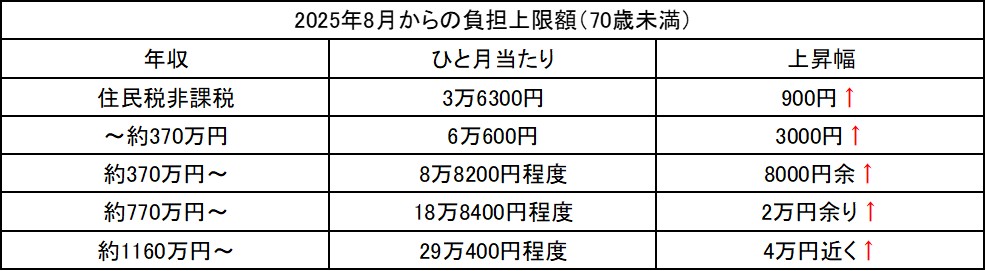

政府の見直し案は2025年の8月から表1のように自己負担額を引き上げ、2026年に表2のように年収区分を細かくし、2026年と2027年の2段階で上限額を引き上げる案です。かなりの引き上げになっています。

表1 2025年8月からの負担上限額(70歳未満)案

表2 2027年8月からの負担上限額(70歳未満)案

3. 患者側の視点:負担増による懸念

(1)経済的負担の増大

• これまで軽減されていた医療費の一部を自己負担しなければならず、家計への影響が大きくなります。

• 収入が限られる年金生活者や低所得層にとって、医療費の増加は生活の質の低下につながる可能性があります。

(2)受診抑制のリスク

• 費用負担を恐れ、本来必要な治療や通院を控えるケースが増える可能性があります。

• 特に、早期発見・早期治療が重要な病気(がんや糖尿病など)では、受診の遅れが結果的に重症化を招き、医療費全体の増加につながるリスクがあります。

4. 政府側の視点:財政の持続可能性確保

(1)医療財政の逼迫

• 日本の医療費は高齢化と医療技術の進歩により年々増加しており、公的保険の財政負担が重くなっています。

• 2023年度の社会保障費(医療・年金・介護など)は約130兆円に達し、国家予算の3分の1以上を占めています。 *出典:RESEARCH-ONLINE.JP

(2)公平な負担分配の必要性

• 高額療養費制度が手厚すぎると、結果的に保険財源の枯渇を招き、将来的に全体の医療水準の低下につながる可能性があります。

• 一定の自己負担を求めることで、財源をより広範に分配し、医療制度全体の維持を目指しています。

(3)医療サービスの適正利用促進

• 一部では、「自己負担が低すぎるために不要な受診が増えている」という指摘もあり、上限引き上げは適正な医療資源の利用につながる可能性があります。

• ただし、実際に不必要な受診がどの程度あるのか、データを基に慎重に判断する必要があります。

5.まとめ:持続可能な医療制度をどう維持するか

(1)高額療養費制度の上限額引き上げは、患者にとっては負担増のリスクがあり、政府にとっては医療財政の健全化という目的があります。どちらの立場にも合理的な主張があるため、今後の制度設計においては、低所得者へのさらなる支援や、負担増に伴う影響を抑える仕組みを組み合わせることが重要になると考えます。

(2)また、例えば、特定の慢性疾患患者に対する特例措置などを導入することで、過度な負担が特定の層に集中しないような調整が求められますと思います。医療制度の持続可能性を考慮しながら、社会全体でどのように医療費を分担していくのか、更に慎重な議論が必要になると考えます。